~機能安全の基礎知識 ③~

機能安全認証を始める方法:初心者向けガイド

【はじめに】

・機能安全が初めての方でも安心して取り組めるよう、基本的な情報から丁寧に解説していきます。

更新は不定期になりますが、できる限り短いスパンで続けていきます。難しい内容は極力省いて説明していきますので、楽しみながら読み進めてください。

今後のタイトル予定:

- PL(パフォーマンスレベル) とカテゴリについて

- 機能安全の歴史

- 電源の二重化について(今回)

- 故障診断について

- AGV規格 考察

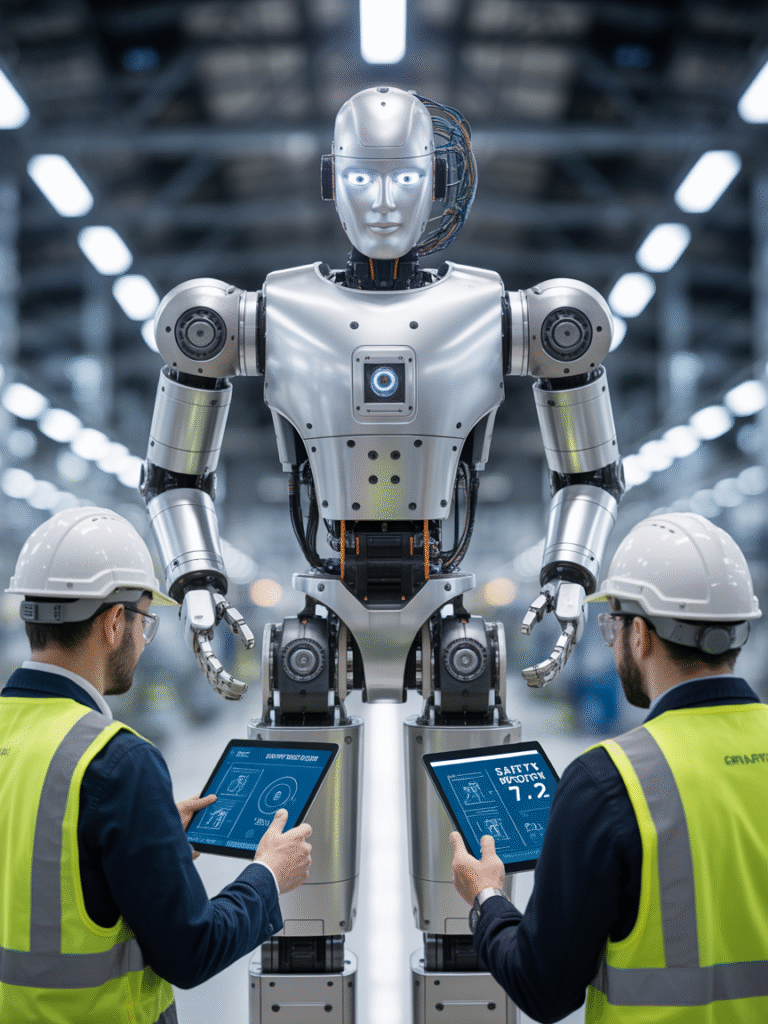

- ロボット規格(更新版) 考察

- 機械規則 考察

第3回 電源の二重化について

電源二重化と機能安全

産業用ロボット・自動化装置における安全設計の核心

電源断による安全機能喪失のリスク

課題の本質

電源断=安全機能喪失のリスクは、ロボットや自動化装置において最も重要な設計課題です。しかし、必ずしも「二重化」が唯一の解決策ではありません。

適切な設計手法により、コストを抑えつつ高い安全性を実現することが可能です。

従来の誤解

二重化が必須という思い込み

実際の要求

安全機能の確実な維持

設計の選択肢

多様なアプローチが存在

機械指令とIEC 61508の要求事項

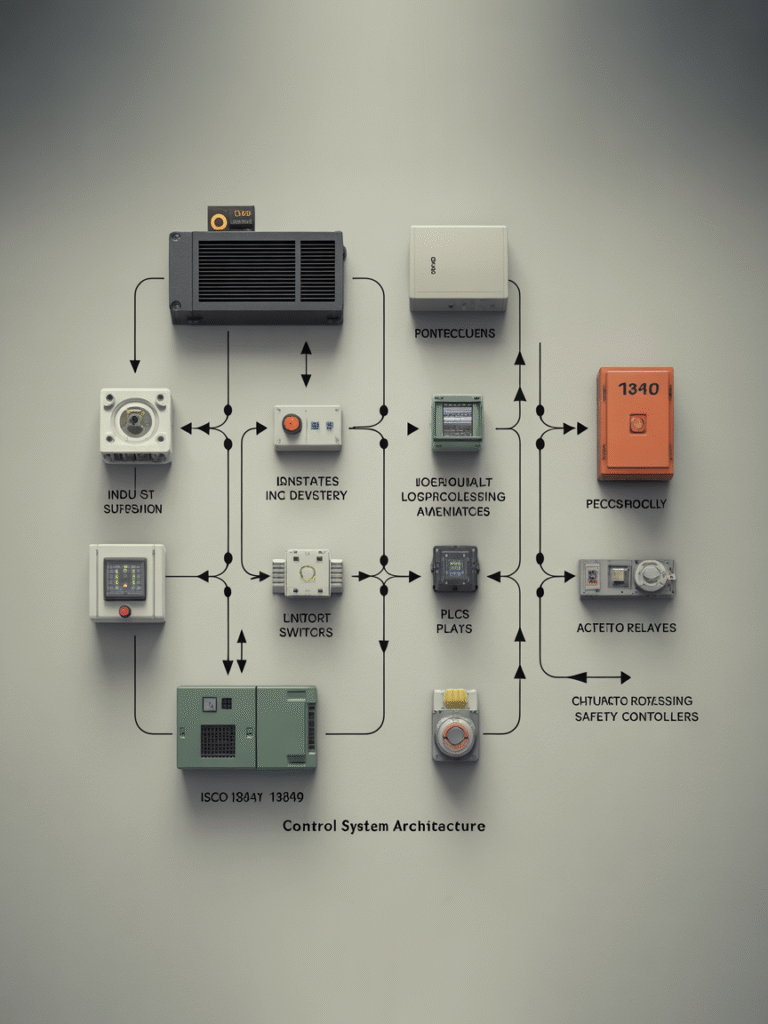

ISO 13849-1 Category 3

単一故障で安全機能が喪失しない設計が要求されます。電源二重化は一つの手段ですが、回路設計での実現も可能です。

ISO 13849-1 Category 4

故障検出機能を追加し、累積故障を防ぐ設計が必要です。診断機能の強化により、より高い安全性を確保します。

IEC 61508 series SIL2/SIL3

SIL2は二重化または診断強化で達成可能。SIL3では診断・CCF対策を徹底すれば、必ずしも二重電源は不要です。

電源二重化の実装方法と代替アプローチ

二重化による実現

完全二重化システム

1oo2, 2oo2構成による冗長性の確保

短時間バックアップ

電池・コンデンサによる一時的な電源供給

安全対応DC/DC

専用のデコデコ回路による電源分離

二重化なしでの実現方法

Category 3回路

機械的な強制ガイド接点リレーと監視用フィードバック回路による単一故障検出

Category 4回路

2チャネル制御回路の独立構成と相互監視ロジックによる故障検出システム

設計における重要ポイント

CCF対策

電源よりも回路レイアウト・絶縁設計での工夫が重要です。共通原因故障を防ぐための物理的な分離と独立性を確保します。

診断機能

周期的な自己テストやクロスチェック機能により、高い診断カバレッジを実現します。早期の故障検出が安全性向上の鍵です。

妥当性確認

ISO 13849-2に基づく検証プロセスにより、設計の妥当性を確実に確認します。文書化された検証記録が重要です。

ロボット安全規格ISO 10218-1/-2では「電源喪失時に安全動作を保証する」設計を要求していますが、必ずしも二重電源を強制していません。協働アプリケーションでは監視機能の存続が特に重要となります。

最適な安全設計への道筋

リスクアセスメント

具体的な用途とリスクレベルの評価

設計手法選択

二重化 vs 回路設計による対応

妥当性確認

規格適合性の検証と文書化

継続改善

運用実績に基づく最適化

電源二重化は有効な手段ですが、設計ノウハウ次第で不要な場合もあります。ISO 13849-1 Category 3, 4回路の工夫により、コスト効率的にPL/SIL要求を満たすことが可能です。最適解は常にリスクアセスメントに基づく選択です。