理念

Small Safety Big Smile

私たちの使命は、技術専門家の中でも孤立しがちな少数派である安全の専門家、特に安全装置を設計されている方々を見つけ、繋がりを築くことです。

私たちは、安全に向けた小さな努力の積み重ねが、安全装置に関わる多くの方々の笑顔を支え続けると信じています。これらの安全専門家を心から育成し、支援することに私たちは取り組んでいます。

機能安全・製品安全認証の課題を解決する専門家集団

世界最大級のドイツ認証機関での安全(製品安全、機能安全、機械安全)に関わる23年間の経験と、国内製造業での25年以上の安全商品開発実績を持つコンサルタントが、あなたの機能安全・製品安全認証・機械装置の自己宣言の悩みを解決します。

他社と圧倒的に違う認証支援サービス

1. 認証機関と開発現場、両方の視点を持つ専門家

国内150社以上の機能安全認証プロジェクトを先導したドイツ系認証機関責任者と、20年以上機能安全機器の設計を手がけた開発責任者が、二人三脚でサポート。失敗と成功体験に基づく実践的なアドバイスで、効率的な認証取得・自己宣言を実現します。

2. トータルな視点で機能安全・製品安全を実現

機能安全認証は機械安全、製品安全、機能安全、EMCの集合体です。fslabでは、これらすべてを包括的に理解した上で、お客様の課題に応じた最適な解決策を提案。貴社の次世代エンジニアの育成もサポートし、貴社の技術資産構築にも貢献します。

機能安全と同様に提供できるサービス

製品安全

EMC

機械安全

サイバー

セキュリティ

SEMI

QM再構築

こんなお困りごとがある方へ

どこから学べばよいの?

ITセキュリティと何が違うの?

考え方が分からない

基礎から学びたい

どうなってるの?

FSMが煩雑で管理大変だけど、

何とかならないの?

提供サービス

無料相談

多くのお客様は、機能安全・製品安全認証に取り組み始める際に「どこから手を付ければよいのか分からない」と感じています。膨大な情報を効率的に整理し、設計開発を着実に進めたい――そんなニーズに応えるため、まずはお客様のご要望をヒアリングさせていただきます。認証だけでなく、自己宣言にも対応いたします。

そのうえで、おおよその期間や費用のイメージをご説明します。費用については、お客様の準備状況や開発リソースに大きく左右されるため、ヒアリングの中で状況を伺いながら丁寧にご案内いたします。

最初のステップとしては、WEB会議(Microsoft Teams利用)で1〜2時間程度お話しする機会を設けています。お気軽にご相談ください。

セミナー

弊社は、機能安全・製品安全認証を取得するまでの過程に存在する数多くの障壁を熟知しています。多くのお客様がつまずきやすいポイントや悩みどころを織り交ぜながら、セミナー資料を準備しています。

セミナーでは、まず機能安全を始めるうえで必要となる基礎知識を解説し、そのうえで全体像を俯瞰して捉えていただきます。まるで地図を広げて旅に出る前に道筋を確認するように、全体像を把握することを重視しています。

この「地図を振り返る習慣」は非常に重要です。基本に立ち返ることで、大切なことを思い出し、結果として時間の短縮や手戻りの防止につながります。

ワークショップ

ワークショップとは、実際の設計図書を使って、最終提出用の図書を作っていくための作業になります。その成果物は認証時にそのまま提出して使えるように完成していきます。

設計支援(コンサルティング)

基本的な設計構想や詳細設計はお客様が進めることになりますが、設計プロセスの中で重要なポイントで、設計図書及び図面をレビューして事前にアドバイスを行います。

認証サポート

最終的に認証(欧州、北米、その他)を取得する場合は、全面的にそのプロセスをお客様と同じ側としてサポートさせていただきます。サポート(支援)レベルは、プロジェクト開始時にご相談させていただき、サポート頻度や予算も併せてご相談させていただき進めてまいります。

文書作成サポート

認証プロセスごとに発生する文書について、その文書の必要な内容を含めたテンプレートをお客様のISO9001の文書規定の中で展開できるように、一緒に作成のサポートをお手伝いさせていただきます。

~ 新しい提供サービス ~

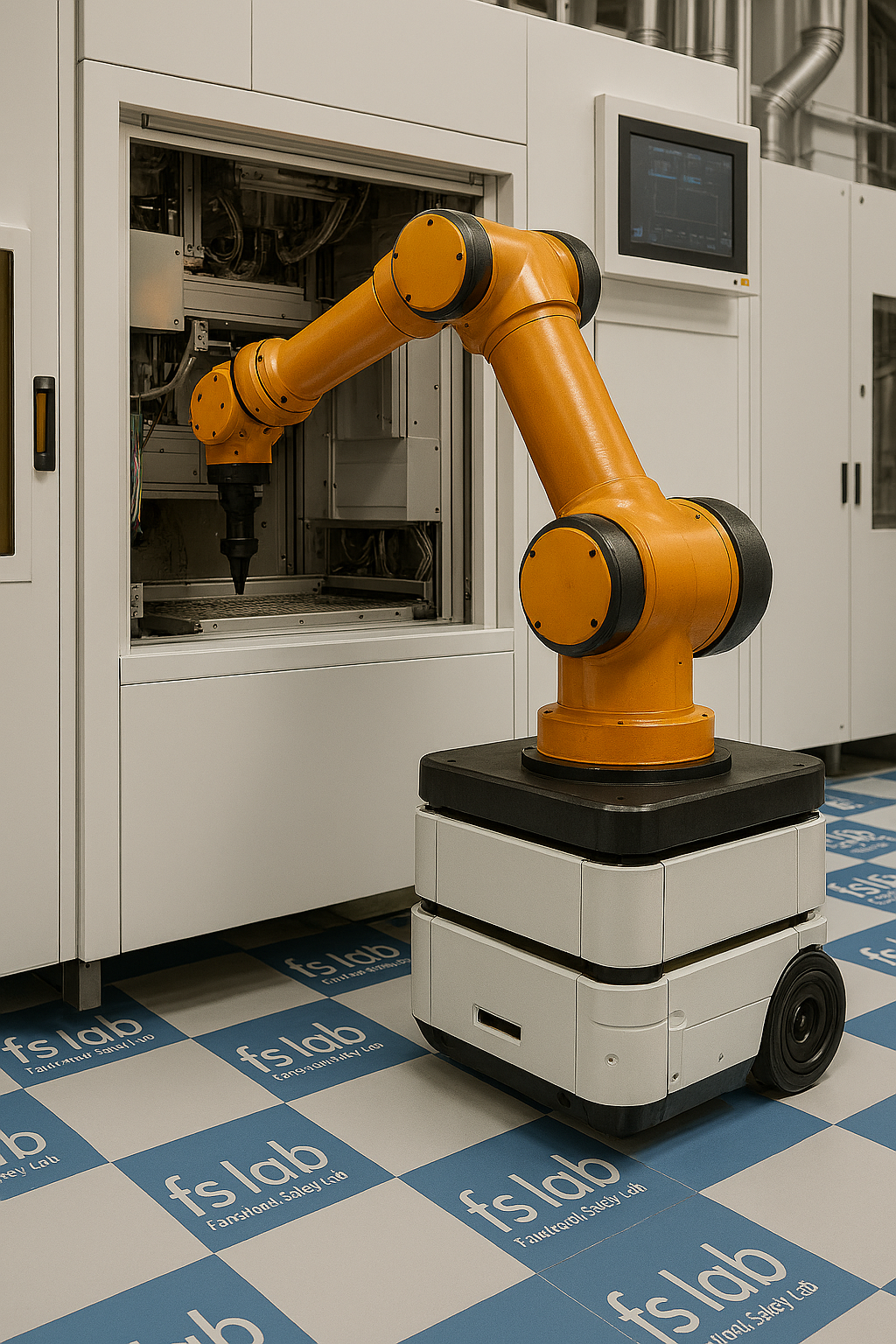

ISO 10218-1/-2:2025とISO 3691-4:2023への道標

工場の自動化時代、ロボットやAGV/AMRの機能安全は事業継続の鍵です。

ISO 10218-1/-2の改訂やISO 3691-4:2023への適合が入札要件となる今、「やっているつもり」では通用しません。

機能安全対応で直面する課題

①ロボットメーカの課題

経験と知識の散逸、ベテランから若手への技術伝承不足、規格改訂に伴う設計・検証の見直しポイントが不明確になっています。属人化した知見を組織の力に変える必要があります。

②AGV/AMRメーカ(商社)の課題

従来の自己宣言では不十分になり、ISO 3691-4:2023への対応が求められています。JIS化により国内での要求も加速。機能安全を製品安全と同レベルに捉え、対応が不足するケースが増加しています。

③新潮流への対応

AGV/AMR上にロボットを搭載する複合アプリケーションが増加。個々の規格は存在しても同時利用の要求は未整備で、リスクアセスメント起点の設計が必須となっています。

機能安全対応でよくある落とし穴

検証プロセスの不備

テスト仕様とリスクアセスメントのトレーサビリティが欠如し、安全要求が適切に検証されていません。

アーキテクチャの不整合

安全関連部のアーキテクチャが要求レベル(SIL/PL)に合致しておらず、安全性能が不足しています。

協働アプリケーションの曖昧さ

人との協働領域における検出・制御の境界条件が明確に定義されていないため、安全リスクが高まっています。

変更管理の不足

設計変更後の再評価(再検証)プロセスが抜け落ち、安全性への影響が見過ごされています。

新潮流:AGV/AMR × ロボット搭載アプリケーション

AGV/AMRにロボットを搭載し、工程間で柔軟に運用するアプリケーションが増加しています。この新潮流がもたらす価値:

- 未稼働ロボットの再配置による稼働率向上

- ティーチング容易化による段取り替えの迅速化

- 将来的な多様なアプリケーション展開

先行者には負担がありますが、市場獲得の機会も大きい領域です。迅速な安全対応でビジネスチャンスを掴みましょう。

fs labの解決策:1DAYオンサイト現状診断

事前資料確認

安全コンセプト、リスクアセスメント、SRS、安全機能一覧、回路図、SIL/PL計算、試験仕様・記録、ソフトウェア構成などの資料を事前に確認します。

オンサイトレビュー

設計・検証プロセス、ハード/ソフト安全機能、協働アプリケーションの運用条件を現場で確認し、実装状況を評価します。

ギャップ整理と

優先度付け

適合/不適合ポイントをリスト化し、是正の優先順位を明確にします。当日〜数日以内に診断レポートを提出し、是正方針と必要なエビデンスを提案します。

費用:基本30万円/日(税別・交通費等別)

対応エンジニアは、欧州認証機関での15年以上のテクニカル・サーティファイヤ経験、または産業機器安全コンポーネントメーカーでの20年以上のプロジェクトマネージャ経験を持つプロフェッショナルです。他社にはない圧倒的な違いを実感ください。

機能安全対応の簡易セルフチェックと次のステップ

まずは以下の5つのポイントで自己診断してみましょう:

- 最新の規格要求に対する差分評価が完了している

- リスクアセスメントと検証仕様・結果がトレース可能

- 安全機能のSIL/PL目標とアーキテクチャが整合

- 協働アプリの境界条件・運用手順が定義されている

- 変更管理後の再評価プロセスが回っている

お問い合わせ時の準備情報

- 既存の安全関連ドキュメント

- 対象機種の概要

- 適用予定の規格

1DAYオンサイト診断を申し込む

その他のサポートを相談する

fs labは、設計・検証・文書化・認証まで、現実解で伴走します。お気軽にご相談ください。

コラム

事例1

ハンドリング用途・産業用ロボットメーカーの機能安全認証

事例3の拡大期と同じ頃、日本の主要ロボットメーカーが次々と機能安全認証を取得しました。世界的に見ても、これほど多くのロボットメーカーが集中しているのは日本だけであり、短期間で認証を完了させた動きは特筆すべきものでした。

当時、私が所属していたドイツの認証機関の本社でも、エンジニアたちがそのスピードに驚きを示していたことを覚えています。日本メーカーの理解力と実行力の高さをまざまざと感じた瞬間でした。

機能安全といえば「欧州主導」というイメージが国際的には定着していましたが、2008年前後のリーマンショック以降、世界で発行される機能安全認証の約6割は日本メーカーによるものでした。設計力においても日本が世界一だったのは言うまでもありません。

事例 2

協働ロボットメーカーの機能安全認証

現在、ISO 15066を引用した協働ロボット向けの機能安全認証(ISO 10218-1)が活況を呈しています。従来の産業用ロボットでは、メンテナンスを除き、人とロボットが同じ空間で作業することはできませんでした。しかし協働ロボットでは、衝突や挟み込みのリスクを接触トルクで管理し、安全を確保した上でアプリケーションに活用することが可能になります。

そのため、圧力検知による衝突リスクの低減や、センサーを活用して接触直前に停止させるといった設計が積極的に試みられています。

市場はまだ成長の途上にあり、これから多様なアイデアが登場し、規模が拡大していくと予想されます。日本がこの分野をリードしていくためにも、各メーカーの挑戦は極めて重要です。

事例3

産業用ロボットメーカーの機能安全認証事例

約20年前、ある産業用ロボットの機能安全(SIL3)認証プロジェクトでは、安全エンコーダを使わずに領域監視やスピードモニタリングといった、当時の国際規格を上回る画期的な安全機能が実現されました。これは、日本メーカーならではのノウハウが結集していたからこそ成し得た成果でした。

その後、多くのメーカーが追随しましたが、現状ではSIL2認証が主流となっています。当時、汎用エンコーダを用いたサーボアンプの機能安全の基礎が築かれたとも言えるでしょう。

日本と欧州メーカーの切磋琢磨による技術競争の中で、多様なアイデアが生まれ、今日の機能安全設計の重要な要素が形作られていったのです。セーフティサーボの機能は、この当時すでに殆どすべて実現されていました。

料金について

セミナー(1DAY=約6時間):30万~

弊社の準備時間や作業量によって金額は変わりますが、多くの場合30万円くらいで、ご要望のセミナーを開催いたします。 数日間の連続セミナーも開催可能ですし、ワークショップを最後に追加して知識の定着化を図ることもオススメです。ご希望の際は、別途お問い合わせください。

その他の費用:

提供サービスに記載のある様々なサービス(セミナー、ワークショップ、設計支援、認証サポート、文書作成サポート等)の費用は、ご依頼の全体の仕事量(期間とボリューム)に応じて変わりますので、ご相談時に直接お尋ねください。

ご利用方法

無料相談へお申し込み

まずは此方のフォームへご記入ください。

日程調整

弊社より3営業日以内に日程調整のためのメールをお送りさせていただきます。

無料相談(TEAMS/対面)

TEAMS(microsoft)または対面(貴社訪問)でヒアリング・返答をさせて頂きます。

*ご相談内容により、オンラインまたは、対面(貴社訪問)にて無料相談は実施させていただいております。TEAMSを使うことでまずは簡単な技術的なお打ち合わせも可能です。弊社へデータを送ることなく、画面上で設計アイデアを見せて頂き簡単なアセスメントを行ったうえで、次回の訪問日程を調整させていただく事も多いです。まずはお気軽にお問い合わせください。

代表あいさつ

困っているところ教えてください。

2000年代初頭、欧州から来た「機能安全」という新しい概念が広まり、日本でも注目され始めました。実はその背景には、日本の鉄道(新幹線)技術者が築いた安全回路の思想があり、それがドイツで体系化され、後に「機能安全」と呼ばれるようになったと言われています。

私は30歳の頃、第三者認証機関に転職しましたが、それまでは石油化学プラント計装設計や半導体製造装置、通信機器など、大型かつ一点ものの開発エンジニア/プロジェクトマネージャとしてキャリアを積んでいました。ISO9001に代表される大量生産の品質管理とは真逆の世界からの挑戦は、多難な登山のようでした。

しかし幸運にも、当時お客様であった経験豊富なセーフティコンポーネントメーカーの大先輩方に育てていただき、安全の基礎を徹底的に教わることができました。今の自分があるのは、その方々のご指導とご厚意のおかげであり、感謝の念に堪えません。

そして今度は、自分がその恩を返す番です。機能安全に悩むメーカーの皆様に寄り添い、実践的な知識と経験を伝えるために会社を立ち上げ、全力でサポートしていきたいと考えています。

経歴

•2002年:テュフプロダクトサービス株式会社 製品安全部入社

•2007年:テュフプロダクトサービス テクニカルサーティファイア(認証書署名権限者)

•2009年:テュフズードジャパン株式会社 機能安全事業部 初代部長

•2025年1月~現在:fs lab株式会社 代表取締役

委員会関連、その他

•IEC 62061 産業機械 機能安全 国内委員会(委員長) 主査

•IEC 63074 産業機械 サイバーセキュリティ 国内委員会委員

•IEC 62998 産業機械 機能安全 国内委員会 委員

•TC44国内委員会 委員

•2021年 日本機械学会 産業・化学機械と安全部門 部門長

•長岡技術科学大学大学院 システム安全工学

非常勤講師 15年以上

よくある質問

Q. 機能安全認証にはどこに費用がかかるのですか?

→. 機能安全認証は、製品安全認証とは大きく仕組みが異なるため、費用構造も複雑です。

まず、欧州向け製品の場合は、原則として欧州の指定認証機関による審査(型式証明書含む)が必要となります。そのため、英語でのコミュニケーション(会話・文書・メール等)への対応力が前提となります。

さらに、製品安全認証のように「製品を作って試験して合否判定」という単純な流れではありません。ISO 9001に似た、機能安全開発向けのマネジメントシステムの構築と運用 が大前提となり、商品企画の段階から認証機関と二人三脚でプロセスごとの監査を受けながら進めていきます。

この過程では、以下のように多様な監査や試験が行われ、工数と費用が積み上がっていきます。

- プロセス監査

- 文書・図面・設計資料の監査

- 試作機を用いた故障挿入試験

- 製品安全試験

- EMC試験、環境試験 など

結果として、認証費用全体は通常の製品安全認証と比べ、はるかに大きな規模となります。

ただし、私たちはこれまでの豊富な経験を活かし、お客様の準備状況や開発体制に合わせて、費用をできるだけ合理的に抑えられるようアドバイスを行っています。

Q. セミナーだけの依頼も可能ですか?

→はい、可能です。 機能安全を始める前に全体像が見たいと思うのは当然です。まずは全体を見渡してみて、自社で対応可能なのか? もしくは一部外注を使ったら対応可能なのか? 技術レベルは大丈夫だろうか? こういった判断は、セミナー受講後にある程度目途が付きます。また、受講後にQ&Aを行いサポートも可能です。是非、ご検討ください。

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?

→もちろん大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。ビデオ会議等でまずは状況や知りたいことをお伝えください。150社以上のお客様と一緒に機能安全認証に取り組んできた経験をもとに、お客様目線でのお役に立つアドバイスをご提案させていただきます。

会社概要

株式会社 fs lab

〒600-8223

京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地

第2キョートビル402

代表電話番号:075-600-0375

営業時間: 平日:09:00~17:00

勤務形態: 完全リモート(在宅勤務) 上記住所にて郵送物は受領可能(転送対応)